Artikel Kopfzeile:

Transmutation

So könnte man Atommüll recyceln

Wir suchen nach einem Endlager für Atommüll – dabei ließe er sich auch umwandeln oder recyceln. Für Deutschland kommt das aber nicht infrage.

Sprungmarken des Artikels:

Inhalt

Artikel Abschnitt: Darum geht's:

Darum geht's:

Wir wissen nicht, wohin mit unserem Atommüll

In „Tonnen Schwermetall“ wird der reine Urananteil im frischen Brennstoff gemessen – die gesamte Brennstoffmasse ohne Hüllrohre usw. umfasst noch einmal etwa 13 Prozent mehr. Alles in allem also eine Menge stark radioaktiver Abfall, der in rund 60 Jahren Atomkraft in Deutschland angefallen sein wird.

Wohin der Atommüll dann kommt, weiß man noch nicht. Fest steht: Wir müssen einen Ort für ein Endlager finden, an dem der nukleare Abfall ab 2050 isoliert und dauerhaft lagern kann, damit von ihm durch Wärmeentwicklung und Strahlung keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht. So sieht es zumindest der aktuelle Zeitplan der Bundesregierung vor.

Weitere Angaben zum Artikel:

Diese Arten von Atommüll gibt es

- Schwach-radioaktiv, z.B. Schutzkleidung. Hier ist keine besondere Abschirmung gegen die Strahlung notwendig, aber die Aufnahme in den Körper sollte verhindert werden. Wird in gelben Fässern gelagert.

- Mittel-radioaktiv, z.B. Rohre aus dem Kraftwerk, Isolationsmaterial. Die Strahlung muss abgeschirmt werden, wenn sich Personen in der Nähe aufhalten; die Wärmeerzeugung ist aber schwach, sodass keine Kühlung notwendig ist. Wird in gelben Fässern gelagert.

- Hoch-radioaktiv, abgebrannte Brennelemente aus dem Kraftwerk. Die Zerfallsprozesse führen zu einer starken Wärmeerzeugung. Die abgebrannten Brennelemente müssen nach der Spaltung noch mindestens fünf Jahre in Wasser gekühlt werden, bevor sie zur Endlagerung in Castoren kommen.

Hoch-radioaktiver Abfall in den Brennstäben macht zwar "nur" rund fünf Prozent des Atommüll-Volumens aus, aber etwa 99 Prozent der Radioaktivität.

Artikel Abschnitt:

Andere Isotope, die in einem Kernkraftwerk entstehen, sind noch länger aktiv. Deshalb ist es notwendig, ein Endlager für den stark radioaktiven Abfall zu finden, das sehr viele Jahre hält. Laut Standortauswahlgesetz ist das in Deutschland eine Million Jahre – ein Zeitraum, der länger als die bisherige Menschheitsgeschichte ist.

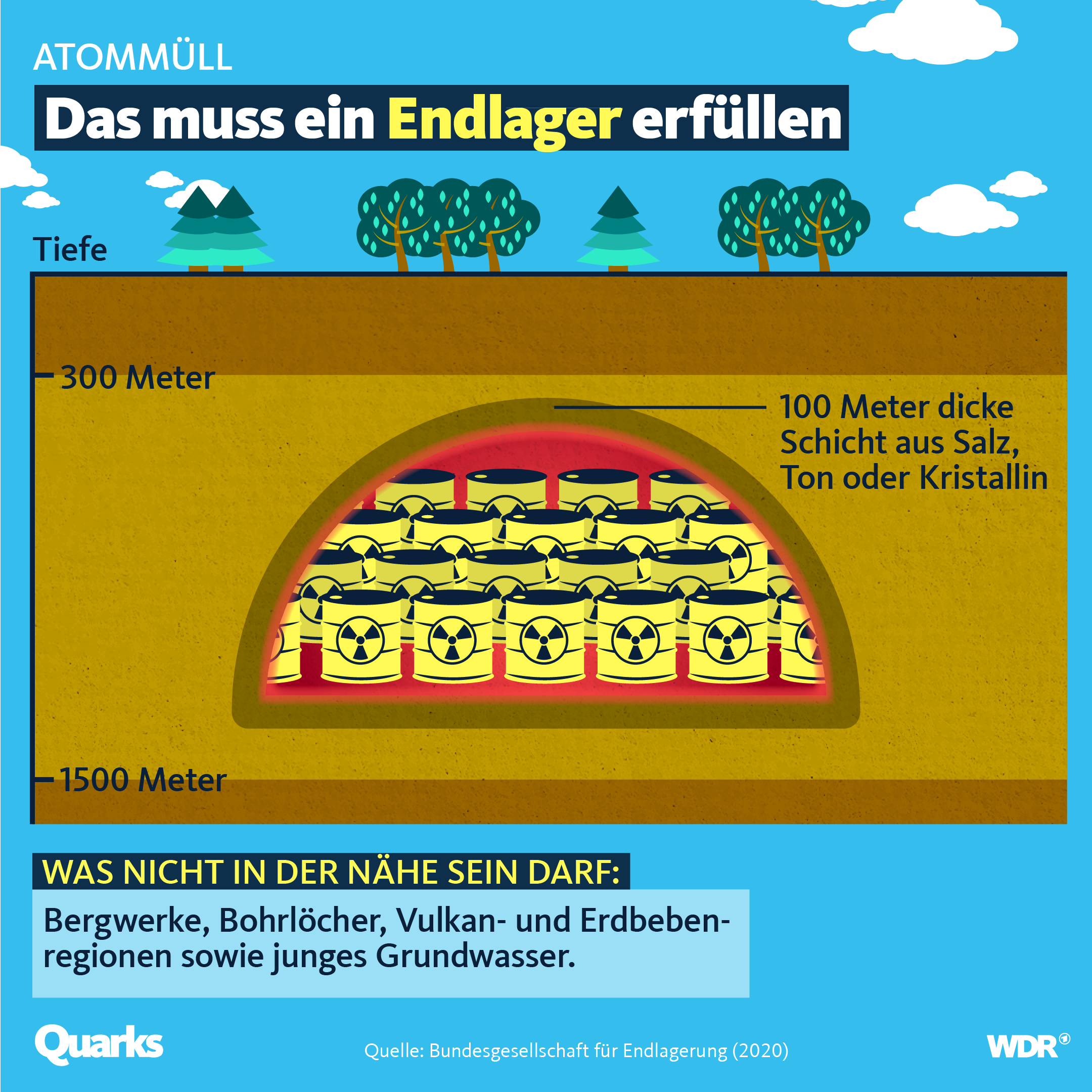

Diese Voraussetzungen müsste ein Endlager für Atommüll erfüllen

Die Endlagerforschung hat drei Gesteine ausfindig gemacht, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für eine Million Jahre ein Endlager sicher einschließen können: Granit-, Ton- und Salzformationen. Sie müssten tief unter der Erde Platz für etwa 28.000 Kubikmeter Atommüll bieten – so viel Platz bräuchte man, um nur den hoch radioaktiven Abfall einzulagern, also die rund 17.000 Tonnen Schwermetall. Bislang hat man in Deutschland dafür noch keinen geeigneten Ort gefunden.

Der mittel- und schwachradioaktive Abfall benötigt zwar deutlich mehr Platz in der Lagerung, bis zu 620.000 Kubikmeter. Da er aber weniger strahlt und weniger Wärme entwickelt, gelten hier für die Endlagerung weniger hohe Anforderungen als für den stark-radioaktiven Abfall. Ein Teil des mittel- und schwachradioaktiven Abfalls soll etwa in die Schachtanlage Konrad kommen, wo die Behälter einbetoniert werden sollen. Eine Studie im Auftrag des BUND kritisiert jedoch, dass auch für die Lagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle in Deutschland weiterhin ein belastbares Konzept fehle.

Es braucht also zwei Arten von Endlager:

- für den hochradioaktiven Abfall, der rund 28.000 Kubikmeter Volumen und rund 17.000 Tonnen radioaktives Schwermetall umfasst

- für den mittel- und schwachradioaktiven Abfall, der bis zu 620.000 Kubikmeter Volumen umfasst

Mit der schwierigen Suche nach einem Endlager steht Deutschland nicht allein da: Bis auf ein Endlager für militärische radioaktive Abfälle im US-Bundesstaat New Mexico ist weltweit noch kein einziges Endlager für den stark-radioaktiven Müll aus Atomkraftwerken in Betrieb. Das erste Endlager für hochaktiven Müll wird gerade in Olkiluoto, Finnland, gebaut.

Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:

Darum müssen wir drüber sprechen:

Es gibt Technologien, die versprechen, dass sie Atommüll recyceln und entschärfen können

Dieser hoch radioaktive Abfall, der nur rund fünf Prozent des gesamten Atommüll-Volumens ausmacht, aber 99 Prozent seiner Radioaktivität erzeugt, ließe sich noch weiter nutzen: mit Transmutation. Bei dem Verfahren wird hochradioaktiver, langlebiger Atommüll mit sehr energiereichen, schnellen Neutronen beschossen, gespalten und in Isotope mit deutlich kürzerer Lebensdauer verwandelt. So zumindest das Grundprinzip der Transmutation, das 1964 erstmals beschrieben wurde.

Etwa ein Prozent der Elemente aus den alten Brennstäben ließe sich mit Transmutation umwandeln, zum Beispiel Plutonium, Americium, Neptunium und Curium, auch als Transurane bekannt. Sie strahlen besonders lange haben also eine lange Lebensdauer, die sich durch die Transmutation verkürzen ließe. Und sie gehören zu den Stoffen, für die es am schwierigsten ist, ein sicheres Endlager zu finden. Vor der Transmutation müssen diese Transurane durch chemische Prozesse aus dem Brennstab herausgelöst werden.

Transmutation könnte die Langlebigkeit von Atommüll deutlich reduzieren

Transmutation bringt zunächst mehrere Vorteile:

- Auch nach der Transmutation strahlt der radioaktive Atommüll noch, die Radioaktivität klingt aber schneller ab: Die Transmutation führt dazu, dass die Strahlung des auf diese Weise behandelten Atommülls nach 500 bis 1000 Jahren auf das Niveau von natürlich vorkommendem Uranerz abgeklungen ist.

- Damit reduziert sich auch die Zeit, die der Abfall in einem sicheren Endlager verbringen müsste. Zur Erinnerung: Für den unbehandelten Atommüll wird nach Endlagern gesucht, die den Abfall eine Million Jahre beherbergen. Ein Knackpunkt: Nach der Transmutation strahlt der Abfall zunächst stärker, weil durch die Umwandlung mehr kurzlebige Spaltprodukte entstehen – aber dazu gleich mehr.

- Wenn durch Umwandlung weniger hoch radioaktive Elemente im Abfall sind, bräuchte man dafür auch weniger Platz im Endlager. Durch Transmutation, so schätzen Wissenschaftler:innen, ließe sich das Volumen hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Abfälle auf 9.500 bis 12.900 Kubikmeter reduzieren, also auf etwa ein Drittel. Man bräuchte allerdings zusätzlichen Lagerplatz für rund 100.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Abfall, der durch die Transmutation zusätzlich entsteht. Hierfür sind aber nicht so strenge Sicherheitsvorkehrungen nötig, ein Lager hierfür wäre einfacher zu finden.

Zwei verschiedene Varianten der Transmutation

In der Praxis sind zwei verschiedene Anwendungen der Transmutationstechnologie denkbar, die sich vor allem darin unterscheiden, wie die für die Transmutation notwendigen schnellen Neutronen erzeugt werden. Man unterscheidet zwischen:

- einem beschleunigerbetriebenen System

- einem reaktorbetriebenen System.

Die erste Option wäre eine Transmutationsanlage, die den hoch radioaktiven Atommüll umwandelt, die Halbwertszeit der strahlenden Isotope deutlich reduziert und somit den nuklearen Abfall entschärft – ein sogenanntes beschleunigerbetriebenes System.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Anlage ist ein Teilchenbeschleuniger, der dafür sorgt, dass am Ende Neutronen entstehen. Denn damit Transmutation überhaupt stattfinden kann, werden schnelle Neutronen benötigt, die auf den hoch radioaktiven Abfall geschossen werden, um diesen zu spalten.

- Der Vorteil: In Transmutationsanlagen würde – anders als in Kernreaktoren, die zur Energiegewinnung eingesetzt werden – keine sich selbst erhaltende Kettenreaktion stattfinden, die im schlimmsten Fall einen nuklearen Unfall verursachen könnte – auch, wenn heutige Reaktoren dafür mittlerweile viele Sicherheitsvorkehrungen eingebaut haben.

- Der Nachteil: Transmutationsanlagen entschärfen den Atommüll "nur", sie sind aber weniger zur Energiegewinnung geeignet.

Transmutation im Reaktor

In den alten Brennstäben steckt aber noch jede Menge Energie, die durch Kernspaltung freigesetzt werden kann. Den Atommüll entschärfen und daraus gleichzeitig Energie gewinnen – das ließe sich in reaktorbetriebenen Systemen umsetzen, etwa in Leistungsreaktoren mit schnellen Neutronen.

Diese Reaktoren schaffen es, die schnellen Neutronen, die bei jeder üblichen Kernspaltung entstehen, am Leben zu erhalten. Denn hier wird statt Wasser – wie es in den meisten zurzeit betriebenen Reaktoren der Fall ist – metallisches Natrium als Kühlmittel eingesetzt, das die Neutronen, wenn sie entstehen, nicht abbremst.

Mit den am „Leben gehaltenen“ schnellen Neutronen lässt sich somit auch in speziellen Leistungsreaktoren der Atommüll – also Plutonium und die Transurane Neptunium, Americium und Curium – umwandeln. Aber nicht nur das:

- Treffen die "abgebremsten Neutronen" auf das stabile Isotop Uran-238, das ebenfalls in großen Mengen (~ 95 Prozent) als Abfall in den alten Brennstäben steckt, kann Plutonium entstehen bzw. erbrütet werden, wie es Fachleute nennen.

- Das auf diese Weise entstandene Plutonium wiederum kann durch weiteren Neutronenbeschuss transmutiert werden.

- Bei diesen Umwandlungsprozessen wird Energie freigesetzt, die der Reaktor einfangen kann.

Der Atommüll aus den Brennstäben wird in Leistungsreaktoren also unter Energiegewinnung recycelt. Anders als in Transmutationsanlagen (beschleunigerbetriebenes System) kann in Leistungsreaktoren (reaktorbetriebenes System) allerdings eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion entstehen, die einen Reaktorunfall zumindest theoretisch möglich macht.

Artikel Abschnitt: Aber:

Aber:

Deutschland wird Transmutation wohl nicht nutzen

- Zum einen sei sie zu teuer,

- zum anderen nicht weit genug entwickelt.

Zwar konnten im Labor und in kleinen Demonstrationsanlagen alle wesentlichen Schritte einer Transmutation durchgeführt werden. Doch in der Praxis steckt die Technologie noch in den Kinderschuhen – das gilt für beschleuniger- wie für reaktorbetriebene Systeme.

Versuche mit Leistungsreaktoren gibt es bereits

Ein erstes reaktorbetriebenes System gibt es bereits in Russland. Der BN-800, ein natriumgekühlter Leistungsreaktor (schneller Brüter) ist seit 2016 im Betrieb. Aktuell wird er aber zur Transmutation von Kernwaffen genutzt, nicht zur Transmutation von Atommüll – obwohl er dazu technisch in der Lage wäre.

Auch andere Länder setzen auf diese Technologie: Frankreich etwa plante mittelfristig (2025) den Bau eines schnellen natriumgekühlten Reaktorsystems. Der 600-Megawatt Reaktor ASTRID sollte unter anderem für Transmutationszwecke eingesetzt und in Marcoule gebaut werden. Laut Medienberichten hat die französische Nuklearbehörde CEA im September 2019 aber verkündet, das 900 Millionen Euro teure Projekt aufzugeben. Das japanische Kraftwerk Monju, ebenfalls ein natriumgekühlter schneller Brüter, wurde nach 250 Tagen Betrieb 2010 wegen zweier Unfälle wieder geschlossen. Beide Male waren Natriumbrände das Problem, denn das Kühlmittel ist in Kontakt mit Wasser und Luft leicht entflammbar.

Auch Flüssigsalzreaktoren, die als Kühlmittel flüssiges Salz verwenden, werden für den Einsatz der Transmutation erwähnt, sie befinden sich aber noch am Anfang ihrer Entwicklung.

Der Atomausstieg macht Transmutation in Deutschland kaum möglich

Reaktoren für Transmutation und Reaktoren vom Typ „schneller Brüter“ sollen vor allem dazu dienen, aus dem Uran-238 im Atommüll Plutonium und somit frischen Brennstoff zu erzeugen. Allerdings wird es dafür in Deutschland kaum Anwendungen geben und ein Verkauf ins Ausland ist verboten.

In Deutschland muss das recyclingfähige Uran-238 dagegen als vernachlässigbar Wärme entwickelnder Abfall endgelagert werden. Denn hier hat man sich dazu entschieden, am 31.12.2022 aus der Atomkraft auszusteigen und keine neuen Reaktoren mehr zu bauen – was für den Einsatz von reaktorbetriebenen Systemen wie schnellen Brütern eine Grundvoraussetzung wäre.

Angesichts der politischen Entscheidung, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen, kämen in Deutschland also nur Transmutationsanlagen infrage – mit denen sich ein kleiner Teil des Atommülls zwar nicht recyceln, aber immerhin entschärfen ließe.

Transmutationsanlagen sind noch nicht weit genug entwickelt

Der Knackpunkt: Große Transmutationsanlagen gibt es bislang nicht und viele Fragen, etwa zur Abtrennung der hoch radioaktiven Isotope, zur Brennstoffherstellung, zur Materialwahl und zur Neutronenerzeugung, müssen noch geklärt werden. Bis eine erste Anlage ihren Betrieb aufnimmt, dürften noch an die 20 Jahre vergehen, schätzen Fachleute.

Gerade entstehen zwei Demonstrationsanlagen – in Japan die Anlage J-Parc, in Belgien die Anlage MYRRHA. Bei beiden handelt es sich nicht um Transmutationsanlagen, sondern um Testanlagen für ein beschleunigerbetriebenes System, – was die Voraussetzung für den Bau einer Transmutationsanlage wäre. Um 2030 herum soll etwa der Beschleuniger MYRRHA betriebsbereit sein. Bis dahin wird das Projekt etwa 1,6 Milliarden Euro gekostet haben.

Neben Belgien machen diverse Partner bei MYRRHA mit: die Europäische Union, Frankreich, Italien, Spanien, aber auch Kasachstan und Japan. Auch Deutschland hatte sich an den Planungen beteiligt. Doch da man sich langfristig lieber auf die Suche nach einem sicheren Endlager konzentrieren möchte, ist die Beteiligung an derlei Forschungsvorhaben von deutscher Seite merkbar zurückgegangen.

Kürzere Lebenszeit, aber zunächst stärkere Aktivität

Es gibt noch einen Grund, der gegen die Transmutation spricht:

Dass die Technik die Lagerzeit des Atommülls verkürzt, wird damit erkauft, dass stattdessen kurzlebigere, viel stärker strahlende und sehr viel mobilere Nuklide erzeugt werden, die die Endlagerung deutlich erschweren. Die durch Transmutation entstehenden Spaltprodukte müssten beispielsweise noch etwa 300 Jahre in einem obertägigen Zwischenlager abklingen, bis sie nur noch so viel Wärme entwickeln, dass sie in ein Endlager unter der Erde überführt werden können. Das würde laut Fachleuten den Einlagerzeitraum zumindest für hochradioaktive Abfälle erheblich in die Zukunft verschieben.

Auch mit Transmutation wäre ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle also nach wie vor notwendig – auch, wenn es deutlich weniger Platz in Granit-, Ton oder Salzformationen benötigen würde. Die Gründe:

- Die für die Transmutation geeigneten Spaltprodukte lassen sich nie zu 100 Prozent umwandeln.

- Es gibt eine beachtliche Menge an hoch radioaktivem Abfall, der bereits verglast ist und somit der Transmutation nicht mehr zur Verfügung steht, also nicht mehr umgewandelt werden könnte (von insgesamt ca. 17.000 Tonnen betrifft das 6.700 Tonnen radioaktives Schwermetall – insbesondere Abfälle aus der Wiederaufbereitung). Da diese in Glas eingeschmolzenen Abfallprodukte besonders langlebig sind, lässt sich der Zeitraum von einer Millionen Jahre, für den ein Endlager in Deutschland konzipiert wird, nicht verringern.

Auch für Abfälle, die nur schwach bis mittelradioaktiv sind, wäre ein Ort zur sicheren Verwahrung notwendig. Hinzu kommt, dass reaktorbetriebene Systeme und für Transmutation eingesetzte Beschleuniger während ihrer Laufzeit weitere schwach und mittelradioaktive Abfälle erzeugen würden – die immerhin einfacher zu lagern wären, für die aber neben dem Schacht Konrad ein weiterer Standort gefunden werden müsste.

Artikel Abschnitt: Und jetzt?

Und jetzt?

Ein Rückzug aus der Forschung ist keine Lösung

- Mit Transmutation ließe sich ein Teil unseres stark radioaktiven Abfalls entschärfen – in reaktorbetriebenen Systemen ließe sich auf diese Weise sogar zusätzlich Energie gewinnen.

- Erste Reaktorbetriebene Systeme gibt es bereits – allerdings ist die Technologie noch nicht ausgereift. In Deutschland könnte sie aufgrund der politischen Entscheidung zum Atomausstieg ohnehin nicht genutzt werden.

- Für Deutschland blieben nur beschleuniger-betriebene Systeme (Transmutationsanlagen), die bisher aber nicht weit genug entwickelt sind.

- Ein Endlager für stark radioaktiven Abfall wäre selbst dann nötig, wenn wir Transmutations-Technologien nutzen würden – auch, wenn es weniger Platz benötigen würde.

Um die Suche nach einem passenden Endlager werden sowohl Deutschland als auch andere Länder also nicht herumkommen. Es stellt sich lediglich die Frage: Soll unser nuklearer Abfall ohne Behandlung für eine Million Jahre in ein – bisher nicht existentes – Endlager? Oder könnte ein Teil des Atommülls transmutiert werden – mit Technologien, die viel Geld kosten und in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen und damit auch zur Bekämpfung des Klimawandels möglicherweise zu spät kommen?

In Deutschland ist zumindest die politische Entscheidung gegen neue Reaktoren bereits gefallen.

Trotzdem sind, bis die Einlagerung des Atommülls – laut Plan im Jahr 2050 – beginnt, auch in Deutschland Forschungsexpertise und neue Ideen gefragt, wie man langlebige radioaktive Spaltprodukte entschärfen kann.

Zum Beispiel mit laserbasierten Verfahren. Erste Experimente dazu gibt es bereits von Gérard Mourou und Donna Strickland, den Nobelpreisträgern aus dem Jahr 2018. Ob dieser Ansatz auch technisch machbar ist, bleibt zu prüfen.

Autor:innen: Lara Schwenner, Reinhart Brüning

Quellenangaben zum Artikel:

Social Sharing:

Artikel Überschrift:

Ich hatte mal eine plausible Begründung gefunden, wie lange etwas End-gelagert werden muss. Der Ansatz ist, das die Brennelemente nach der Endlagerung nur noch so stark strahlen dürfen, wie die stärkste natürlich vorkommende Quelle. Und daraus ergeben sich dann 4 Mio Jahre Punkt

Was wäre, wenn man den Müll einfach ins All ballert?

… oder es für Geld im Garten vergraben? https://www.ardmediathek.de/video/quarks/gefaehrlicher-abfall-wohin-mit-unserem-atommuell/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTY4NWZiZTk4LWNkOGQtNDg2ZC05ODQzLWI1MzBmY2JkYzFkNQ

Gib es Uran238 im Müllgemisch? Kann man es extrairen? Wenn nicht,wie lange Strahl dann das Gemisch? Nach wievielen Jahren ist es unschädlich, nicht nur HWZ Angaben“ mehr als 24000Jahren“ muss nich sein“mehr als 5 Jahre“ stimmt doch auch,oder? Warumm reiten wir tote Pferde?Es giebt soviele möglichkeiten der Enegiegewinnung auch solche… Weiterlesen »

Stelle dir Mal den replikator von Startrek vor. Er produziert aus Atomen die zugespeisst werden ein Essengericht. Der replikator nimmt Dafuer Atome aus Substanzen die zugeführt werden. Diese wandelt er um in Essen. Stelle dir Mal vor man würde ein materieumformer bauen der aus Atommüll indem man die Atome umformt… Weiterlesen »

Frage. Praktikabel für 100000 Tonnen in einer menschlichen lebesspanne?

Aufgrund der Diskussion hier, ist zwar korrigiert worden, dass Plutonium 239 nach 24.000 Jahren zunächst nur in weitere radioaktive Atome zerfallen ist, aber immer noch liest es sich so, als wäre nach 24.000 Jahren das _gesamte_ Plutonium 239 zerfallen – tatsächlich ist es aber nur die Hälfte der Ausgangsmenge (daher… Weiterlesen »