Artikel Kopfzeile:

Konsum

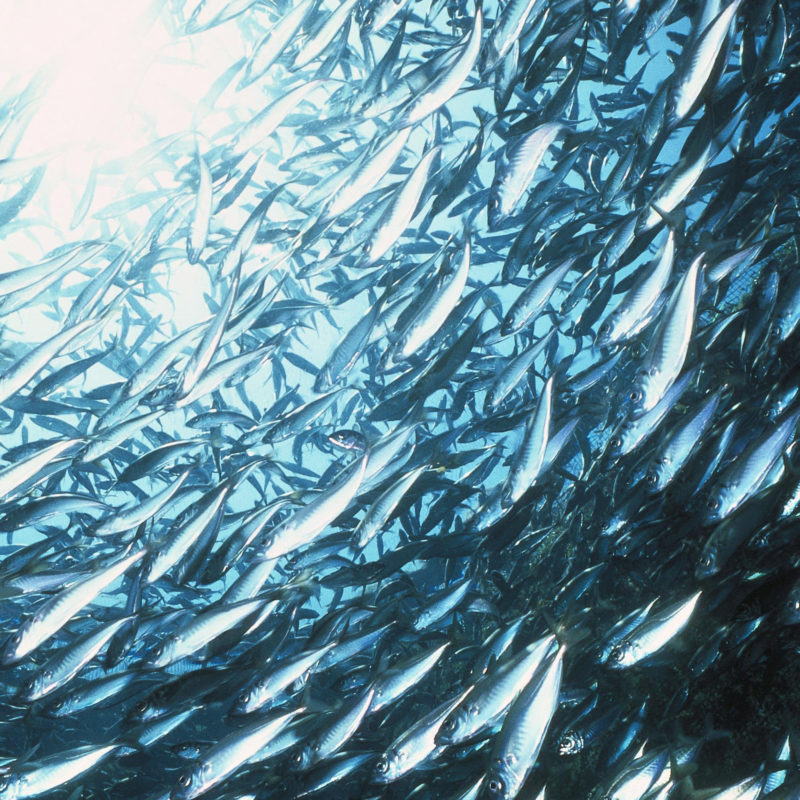

So könnte die Zukunft der Fischerei aussehen

Der Fischkonsum nimmt jedes Jahr weiter zu. Die Folge: Große Trawler ziehen riesige Schleppnetze voll Fisch an Deck und fördern so die Überfischung der Meere. Die EU hat zwar gute Regelungen für eine nachhaltige Fischerei, doch greifen diese zu kurz. Dabei wäre nachhaltige Fischerei nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch besser.

Sprungmarken des Artikels:

Artikel Abschnitt: Darum geht's: Die EU-Regelungen für nachhaltige Fischerei greifen nicht

Darum geht's: Die EU-Regelungen für nachhaltige Fischerei greifen nicht

Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:

Darum müssen wir drüber sprechen:

Viele Arten sind überfischt und arme Länder leiden darunter am meisten

Selbst wenn die Fischer:innen in den Fanggebieten der EU nachhaltig fischen sollten, gibt es noch ein weiteres Problem. Regelmäßig erkauft sich die EU Fangrechte vor afrikanischen Ländern (zum Beispiel dem Senegal) und sorgt dort zusammen mit anderen Nationen für eine dramatische Überfischung.

Laut Rainer Froese vom GEOMAR in Kiel wird auch zu wenig kontrolliert, inwiefern die Fischer:innen den Beifang reduzieren. Abhilfe könnten Überwachungskameras mit speziellen Sensoren an Bord der Schiffe schaffen. In Kanada wurden diese Kameras bereits im Jahr 2000 mit Erfolg getestet. Weitere Länder nutzen sie bereits.

Artikel Abschnitt: Und jetzt?

Und jetzt?

Weniger Fisch und trotzdem mehr Gewinn? Das geht!

Aktuell verzehren wir Menschen mehr Fische als die natürlichen Fressfeinde wie Robben oder Raubfische. Wissenschaftler:innen sprechen hierbei von der fischereilichen Sterblichkeit. Für eine nachhaltige Fischerei müssten die Fanggrenzen auf die Hälfte der Anzahl der Fische, die auf natürliche Weise sterben (natürliche Sterblichkeitsrate), gesetzt werden.

Ziel ist es, die Population der Raubfische auf mindestens 60 Prozent der unbefischten Bestandsgröße und Beutefische auf mindestens 75 Prozent ihrer ursprünglich natürlichen Größe heranwachsen zu lassen. Damit wäre auch gesichert, dass Beutefische ihre wichtige Rolle im Ökosystem erfüllen können. Heringe sind beispielsweise ein wichtiger Energielieferant für Seevögel und Raubfische. Und so leiden momentan auch die Seevögel unter der Überfischung der Meere.

Auf lange Sicht gewinnen Natur und Fischer:innen

Die Einführung eines solchen Modells würde zwar kurzfristig zu sinkenden Einkommen bei den Fischer:innen führen, langfristig würde sich ihr Einkommen aber verbessern. Hinter diesem Plan steckt die Theorie der "Ressourcenrente". Ökonom:innen bezeichnen so die Differenz zwischen dem Marktwert des Fisches und den Kosten, die für das Fangen anfallen.

Erholen sich die Bestände, schwimmt auch mehr Fisch im Meer. Die Folge: Kutter müssen nicht so weit rausfahren und seltener die Netze einholen. Die Betriebe haben somit weniger Ausgaben als beim Fischfang in einem überfischten Gewässer.

Dies würde aber auch bedeuten, dass man in einer nachhaltigen Fischerei auch weniger Fischer, Kutter und Fanggeräte benötigt. Die Fischereien erwirtschaften also mit geringeren Kosten denselben Ertrag. Nachhaltiges Fischen bringt somit gesicherte Fänge, stabile Gewinne und durch weniger CO2-Ausstoß, weniger Beifang und stabilere Ökosysteme auch einen Gewinn für den Umweltschutz.

Nicht nur wie viel, sondern auch womit ist wichtig

Zum nachhaltigen Fischen gehören aber auch die richtigen Fangmethoden. Grundschleppnetze hinterlassen eine Spur der Verwüstung am Meeresboden. In Grundstellnetzen verheddern sich Wale und verenden so als ungewollter Beifang.

Dabei gibt es verschiedene alternative Fangmethoden, die eine nachhaltige und schonende Fischerei ermöglichen.

Als größter Importeur von Fischereierzeugnissen hätte die EU eigentlich die Mittel, auch bei anderen Ländern gewisse Mindeststandards durchzusetzen. Aber natürlich erst, wenn sie es selbst schafft, sich an die eigenen Regeln zu halten.

Über den Autor:

Quellenangaben zum Artikel:

Social Sharing:

Artikel Überschrift: