Artikel Kopfzeile:

Stadtplanung

So müssen sich Städte auf die Klimakrise vorbereiten

Starkregen, Hochwasser und heiße, trockene Sommer: Längst hat der Klimawandel auch die Städte erreicht. Die müssen sich vorbereiten – jetzt.

Sprungmarken des Artikels:

Artikel Abschnitt: Darum geht’s:

Darum geht’s:

Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse häufiger

- Hitzewellen und Dürreperioden, die die Böden austrocknen wie im Sommer 2018. Schon jetzt beobachten Fachleute, dass die Böden seit 1961 immer trockener geworden sind.

- extreme Niederschläge

Im Juli 2021 verursachte das Tief “Bernd” starke Regenfälle, die Überschwemmungen, Hochwasser und Fluten im Westen Deutschlands zur Folge hatten. Kleinere und mittelgroße Orte wie Schuld und Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurden vom Hochwasser zerstört, und auch Städte wie Hagen in Nordrhein-Westfalen wurden überschwemmt.

Neue DWD-Studie: Klimakrise macht Hochwasser wahrscheinlicher

Die Klimakrise erhöht laut einer neuen Studie des Deutschen Wetterdienstes (August 2021) die Wahrscheinlichkeit von extremen Regenfällen – und damit die Wahrscheinlichkeit von Hochwasserkatastrophen. Unter den derzeitigen Bedingungen sei zu erwarten, dass eine bestimmte Region in Westeuropa etwa einmal in 400 Jahren von einem solch verheerenden Ereignis heimgesucht werde. Innerhalb des gesamten Gebiets, das die Forschenden betrachteten (Frankreich, Westdeutschland, den östlichen Teil von Belgien, die Niederlande, Luxemburg und den Norden der Schweiz), seien in dem Zeitraum mehrere solche Ereignisse zu erwarten. Die 39 Wissenschaftler:innen verglichen die Auswirkungen des heutigen Klimas mit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als die globale Durchschnittstemperatur 1,2 Grad weniger betrug.

Um welchen Faktor die Wahrscheinlichkeit für solche Extremwetterereignisse erhöht sei, können die Forschenden nicht exakt bestimmen, weil es verschiedene Klimamodelle gibt.

Fest steht aber, dass extremes Wetter durch die Klimakrise wahrscheinlicher wird. Zwar sind Hochwasser auch ohne den Klimawandel möglich, aber durch die Erderwärmung treten sie häufiger auf, sind intensiver und können länger andauern.

Das sind die Gründe:

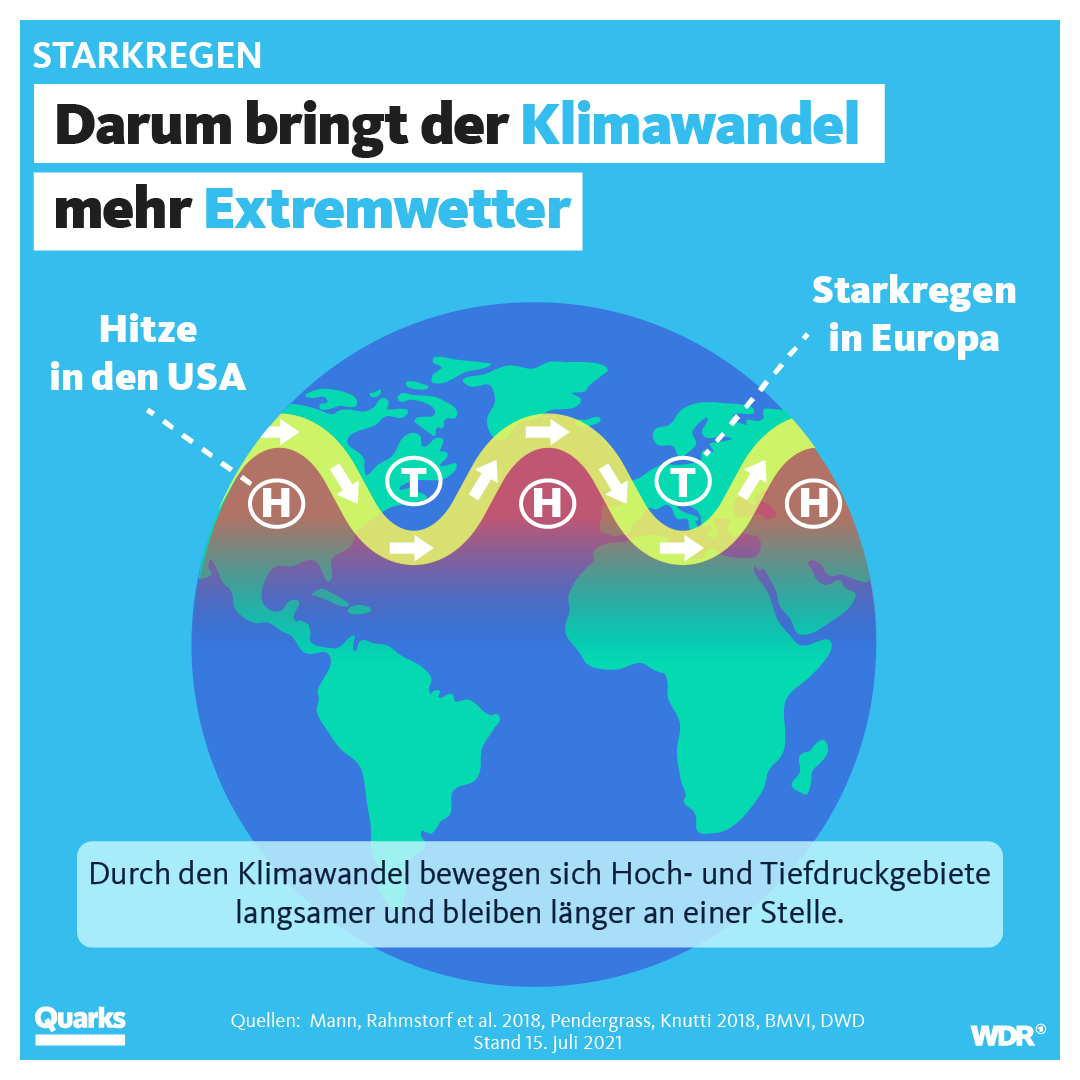

1. Hoch- und Tiefdruckgebiete bleiben länger

Denn durch den Klimawandel bewegt sich der Jetstream langsamer – ein Windband, das eine große Rolle für unser Wetter spielt. Der Jetstream wird durch den Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator angetrieben. Mit dem Klimawandel wird dieser immer kleiner, weil die Arktis schmilzt, und der Jetstream wird langsamer. Dadurch bleiben Wettergebiete länger an einer Stelle.

Das sieht man schon jetzt sehr gut: Während sich in Deutschland das Tief “Bernd” kaum weiterbewegte und das Hochwasser verursachte, erlebten die USA und Kanada eine extreme Hitzewelle.

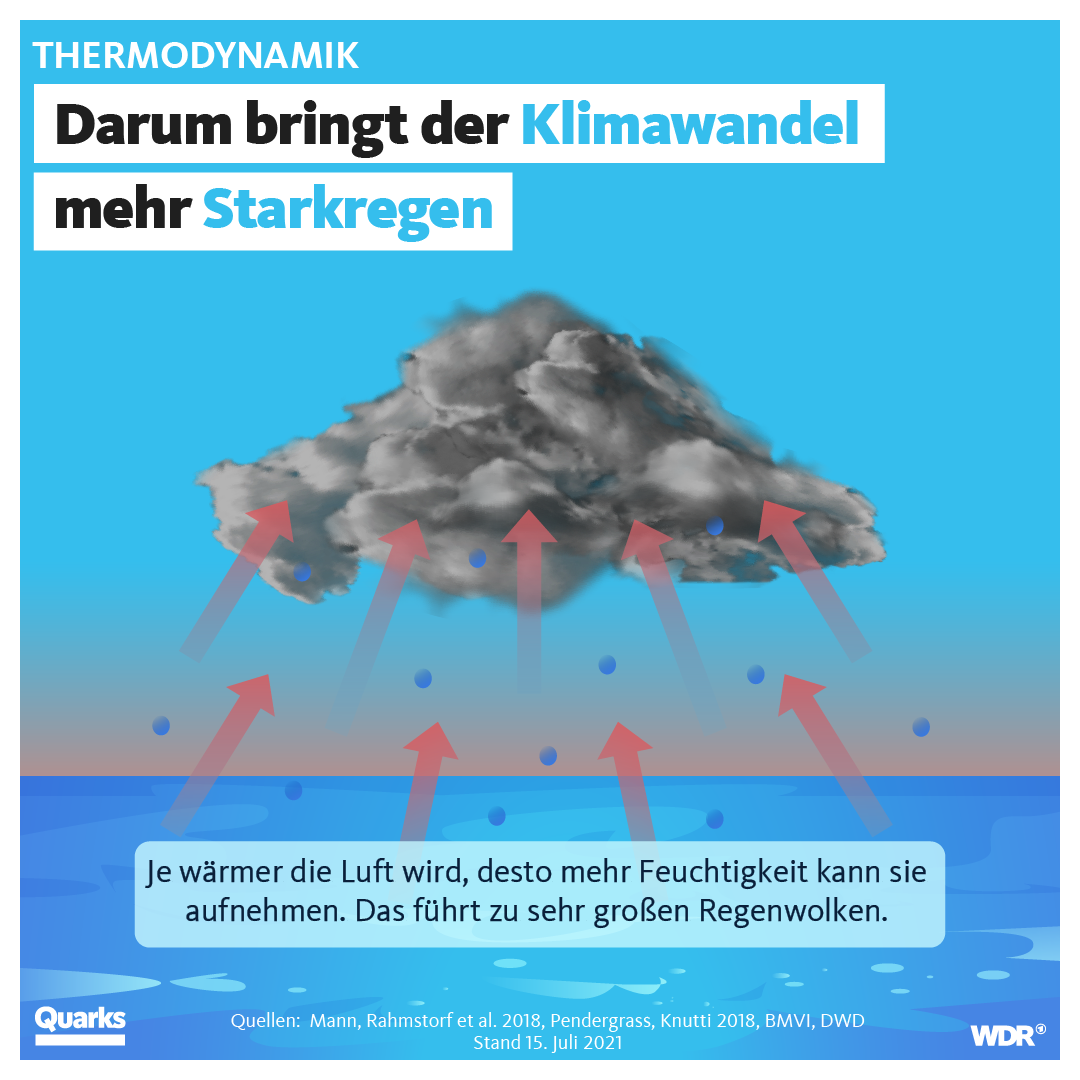

2. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen

Dadurch entstehen größere Regenwolken. Auch das ist ein Grund für die starken Niederschläge und die Überschwemmungen bei Tief “Bernd”. Mit weiter steigenden Temperaturen werde extremer Starkregen wie im Juli 2021 häufiger, zu diesem Ergebnis kommen die Forschenden in der neuen Attributionsstudie des DWD. Eine wärmere Atmosphäre könne auch mehr Wasser speichern, so die Forschenden. Werde es nochmals 0,8 Grad wärmer, erhöhe sich die Häufigkeit auf alle 300 Jahre, auch die Intensität des Starkregens steige weiter.

Artikel Abschnitt: Darum müssen wir drüber sprechen:

Darum müssen wir drüber sprechen:

Viele Städte sind auf Extremwetter schlecht vorbereitet

Auch abends kühlt die Temperatur nicht ab. Beton, Asphalt und Stein speichern die Hitze tagsüber und geben sie nachts ab. Das heißt: Die Luft bleibt warm. Gerade für ältere oder vorerkrankte Menschen kann Hitze sehr gefährlich werden, sodass heißere Städte auch das Gesundheitssystem belasten.

Aber auch auf Starkregen und Hochwasser sind Städte oft nicht gut vorbereitet. Das Problem: Das Wasser kann nicht vollständig abfließen. Die Kanalisation ist für diese Wassermassen gar nicht gebaut – und auch der Boden kann durch die Flächenversiegelung kaum etwas aufnehmen. Etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind laut Umweltbundesamt (UBA) in Deutschland aktuell versiegelt. Das heißt: Sie sind bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert oder anderweitig befestigt, sodass die Wassermassen nicht versickern. Es kommt zu Überschwemmungen.

Wohnungsbau versus freie Flächen

Um gegen Starkregen besser gewappnet zu sein, müsste es in Städten mehr Flächen geben, wo das Wasser abfließen und versickern kann. Doch genau das Gegenteil ist der Plan: Laut Hans-Böckler-Stiftung fehlen in Deutschland 1,9 Millionen Wohnungen. Werden die gebaut, wird wieder Boden luft- und wasserdicht abgedeckt. Und noch mehr Fläche versiegelt.

Hinzu kommt, dass viele Städte schon jetzt voll sind. Aber: Weichen wir aufs Land aus, wird dabei grüne Wiese in Bauland verwandelt. Auch dort ist das ein Problem für den Hochwasserschutz, aber auch für andere Themen wie etwa die Biodiversität.

Artikel Abschnitt: Aber:

Aber:

Es gibt bereits Gesetze für den Hochwasserschutz

Wegen der EU-Richtlinie mussten auch Risikomanagementpläne erstellt werden: Maßnahmen, um Hochwasser zu bekämpfen oder die Menschen zu schützen. Strategien können hier zum einen sein, Hochwasser möglichst zu vermeiden – durch Deiche oder indem Flussauen wiederhergestellt werden. Denn auch die Flussbegradigung für die Schifffahrt hat an vielen Orten Hochwasser wahrscheinlicher gemacht.

Neben diesen klassischen Strategien sieht die Richtlinie auch vor, Menschen besser auf Katastrophenfälle vorzubereiten – etwa durch Informationsveranstaltungen oder Frühwarnsysteme. Aber genau an dieser Stelle sieht Wasserschutzexperte Niemann ein Problem: “Die Gemeinden und die Industrie sind auf Hochwasser meistens gut vorbereitet”, sagt er. “Aber die Informationen kommen bei der Bevölkerung nicht an.”

Hier bräuchte es bessere Wege, Bürger:innen über die Gefahren in ihrer Region aufzuklären und für Hochwasser zu sensibilisieren. Das sieht auch Dr. André Assmann so, der als Geograf und Programmierer bei Geomer arbeitet, einer Firma, die Gemeinden zum Hochwasserschutz berät. “Es fehlt vor allem noch an Bewusstsein für die Risiken”, sagt er. “Die Leute sollten wissen, was etwa bei einer Überflutung des Gebäudes zu tun wäre.”

Artikel Abschnitt: Und jetzt?

Und jetzt?

Städte brauchen Strategien für die Klimafolgen

Manche Städte haben bereits sehr gute Konzepte erarbeitet. Andere, vor allem kleine Städte, beginnen gerade erst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Eine Studie der Uni Potsdam kommt zu dem Schluss, dass noch nicht einmal jede zweite der untersuchten Städte ein Konzept zur Klimaanpassung hat.

Starkregengefahrenkarten

Was die Hochwassergefahr angeht, gibt es neben Gefahrenkarten für Gewässer auch sogenannte Starkregengefahrenkarten, die zeigen, was bei starkem Niederschlag in einer bestimmten Gemeinde passiert. Solche Karten erstellt Assmann bei der Firma Geomer, gemeinsam mit den Kommunen. Computermodelle berechnen dabei, wie viel Wasser versickern kann und wo der Rest hinfließt. Mit diesen Informationen können Maßnahmen besser geplant werden. Auch die Bürger:innen könnten sich dann besser auf ein Hochwasser vorbereiten. Bisher haben aber nur manche Kommunen solche Starkregengefahrenkarten.

Auch mehr Parks und Grünflächen helfen gegen Gefahren durch den Klimawandel. Im Hochwasserschutz gibt es beispielsweise das Konzept der Schwammstädte – dabei werden Städte so geplant, dass möglichst viel Regenwasser im Boden versickern kann und Kanalisationen nicht so schnell überlastet werden. Allgemein sollte Hochwasserschutz bei der Stadtplanung eine größere Rolle spielen, empfiehlt Wasserschutzexperte Niemann. “Neue Häuser und Quartiere sollten wassersensibel geplant werden”, sagt er. “Mögliche Gefahren durch Hochwasser und Starkregen sollten von Anfang an mitgeplant werden.”

Kühlende Elemente gegen Hitzewellen

Mehr grüne Flächen in den Städten, mehr Bäume und begrünte Fassaden und Dächer könnten aber auch gegen Hitzewellen helfen. Denn Bäume spenden Schatten und alle Pflanzen verdunsten Feuchtigkeit, dadurch wird es kühler. Diesen Effekt kann man beim Berliner Tiergarten sogar noch in einem Kilometer Entfernung messen. Die Kühlung und Befeuchtung durch eine Allee kann man noch in 100 bis 200 Meter Entfernung spüren.

Zudem könnte Parkraum abgebaut werden. Das UBA fordert sogar, zwei von drei Parkplätzen abzubauen. Die wertvollen Flächen stünden dann für die Begrünung oder den Fußgänger:innen zur Verfügung.

Eine weitere Idee: Städte könnten abgekühlt werden, indem Fassaden heller gestrichen werden, häufig sind sie eher dunkel. Die Menschen in Südeuropa machen es uns vor: Dort sind die meisten Fassaden weiß, sie reflektieren das Sonnenlicht und heizen sich nicht so sehr auf.

Autor:innen: Marcus Schwandner, Lena Puttfarcken, Andreas Sträter

Quellenangaben zum Artikel:

Social Sharing:

Artikel Überschrift:

So ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört, wieder mal ein ausländerfeindlicher Corona Impfgegner, furchtbar.

Hochwasser, Fluten, Stürme, aber auch Erdbeben und Vulkane sind nicht Zeichen eines strafenden Gottes oder Menschenwerk, sondern natürliche Umwelteinflüsse. Seit vielen tausend Jahren überfluten Monsune Afrika und Asien, Hurrikans Amerika und Tiefdruckgebiete Europa. Sturmfluten schufen die nordfriesischen Inseln, überschwemmten Hamburg. Letztlich können alle Flüsse, Seen und Meere über derzeitige Ufer… Weiterlesen »

Die Erwärmung bringt mehr Feuchtigkeit mit sich …..usw. Einverstanden. Bislang habe ich keine Berichte gelesen bzw. gehört, daß die Millionen Autos täglich nicht nur die Motorhitze abgeben sondern auch aus dem Auspuff u.a. Feuchtigkeit abgeben. Und das soll keinerlei Auswirkungen haben?

Wenn in kurzer Zeit Riesenmengen an Regen fallen, dan gilt wohin damit. Wenn die Kanalisation nicht ausreicht, Oberflachenwasser wohin auch? Gibt es auch Riesenstaumengen Unterirrdisch ? Ja die gibt es, aber dass normale durchsickern reicht bei weiten micht aus. Kann mann das durchsickern mit eine Anlage, Beispiel ein Fussballfeld grosses… Weiterlesen »

Nice