Artikel Kopfzeile:

Kippsysteme

Vier tickende Zeitbomben, die unser Klima radikal verändern würden

Eisschilde, Regenwälder, Golfstrom – erreicht eins dieser Systeme einen kritischen Punkt, droht eine Klimakettenreaktion.

Sprungmarken des Artikels:

Artikel Abschnitt: Darum geht’s:

Darum geht’s:

Diese Kippelemente könnten den Klimawandel beschleunigen

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) beschreibt die Problematik mit folgender Metapher: Schiebt man eine Kaffeetasse ein Stück über den Schreibtischrand, passiert erst nichts. Problematisch wird es, wenn sie einen kritischen Punkt erreicht, an dem sie kippt und abstürzt.

Die Kaffeetasse ist ein Synonym für das Klima. Bisher ist es noch recht stabil. Ein internationales Forschungsteam hat jedoch auf der Erde einige "Kippelemente" identifiziert, die es radikal aus dem Gleichgewicht bringen könnten.

Kipppunkt 1: Weniger Meereis an den Polen

Das flächendeckende Meereis hat eine wichtige Funktion für das Erdklima. Es kühlt das ganze Jahr. Ausschlaggebender Punkt ist hier die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung: Sonnenstrahlen werden momentan noch von Eis und Schnee zurück ins All reflektiert. Schmilzt das Eis durch die Klimaerwärmung, kann es die Strahlung nicht mehr reflektieren und die Erde heizt sich weiter auf.

Aufgrund dieses Effekts geht die Klimaerwärmung in den nördlichen Regionen doppelt so schnell voran wie im weltweiten Durchschnitt. Laut dem aktuellen Bericht des Weltklimarats, der im August 2021 erschienen ist, ist es wahrscheinlich, dass die Arktis bis 2050 mindestens einmal eisfrei sein wird – und zwar in jedem untersuchten Emissions-Szenario. Sogar, wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. In den Szenarien, in denen die Temperatur noch deutlich höher steigt, wird die Arktis aber häufiger eisfrei sein als in den niedrigen Szenarien.

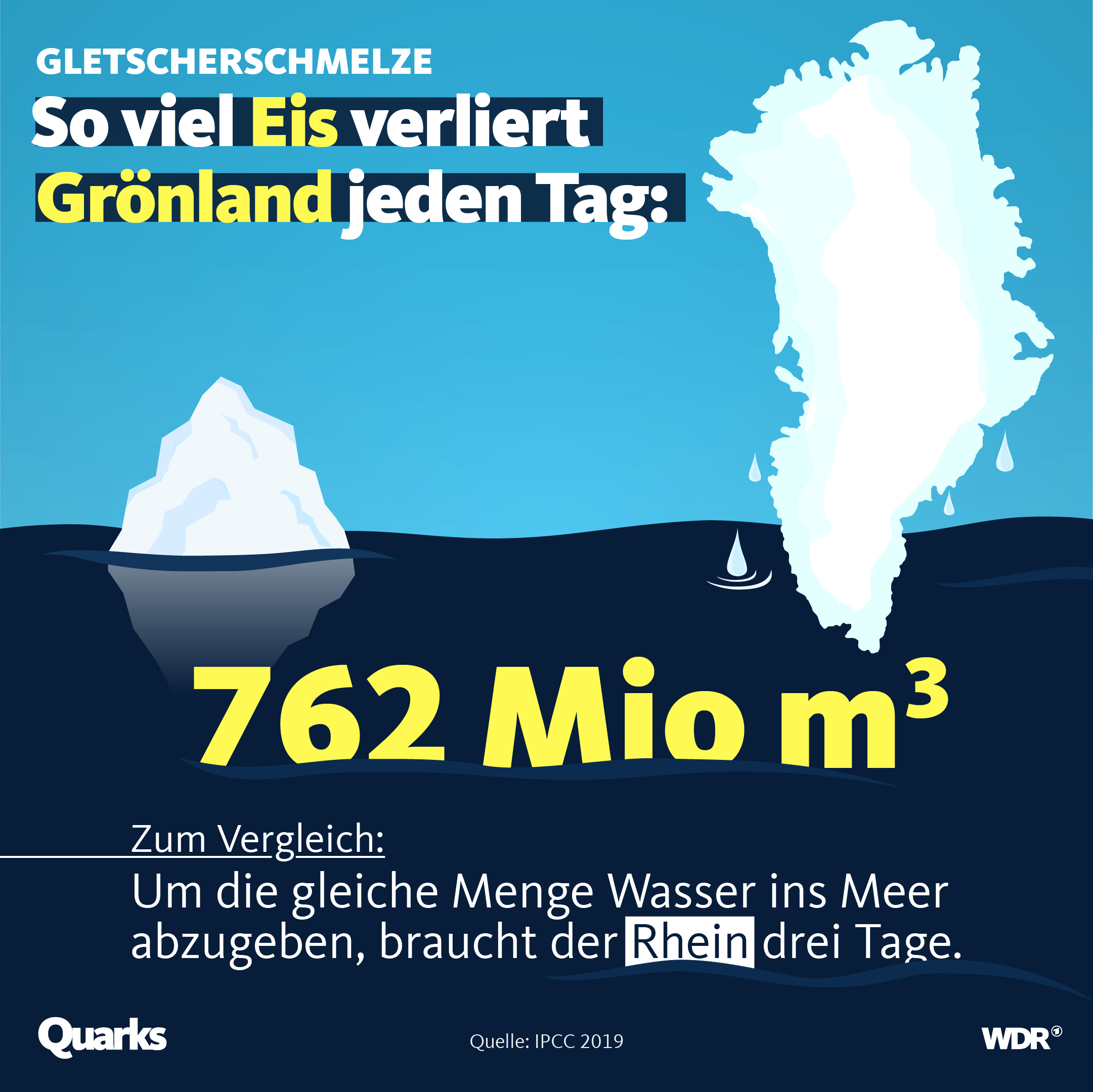

Auch der Eisschild auf Grönland schmilzt langsam ab – mit dramatischen Folgen: Studienergebnisse des PIK weisen darauf hin, dass der zentral-westliche Teil des grönländischen Eisschildes relativ bald einen kritischen Übergang erleben könnte. Die Eisschilde der Erde reagieren nur langsam auf den Klimawandel, aber das heißt auch: Wenn das Schmelzen richtig im Gange ist, wird es nicht davon aufgehalten, wenn die Erderwärmung in der Zukunft gestoppt wird. Der aktuelle Bericht des Weltklimarats warnt: Je nachdem, wie lange es bis dahin noch dauert, kann der Schmelzprozess auf lange Sicht unumkehrbar werden. Wenn der gesamte Eisschild dann im Verlauf der nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende vollständig abschmelzen würde, könnte das zu einem globalen Meeresspiegelanstieg von mehr als sieben Metern führen.

Über das Video:

Artikel Abschnitt:

Immerhin gibt es auch Effekte, die dem entgegenwirken: Momentan befinden sich die Oberflächen der Gletscher noch in kühlen Luftschichten in 3000 Metern Höhe. Durch das langsame Abschmelzen sinken sie jedoch ab – und gelangen in wärmere Luftschichten. Der Schmelzeffekt verstärkt sich selbst.

Kipppunkt 2: Abholzung und Brände der Urwälder

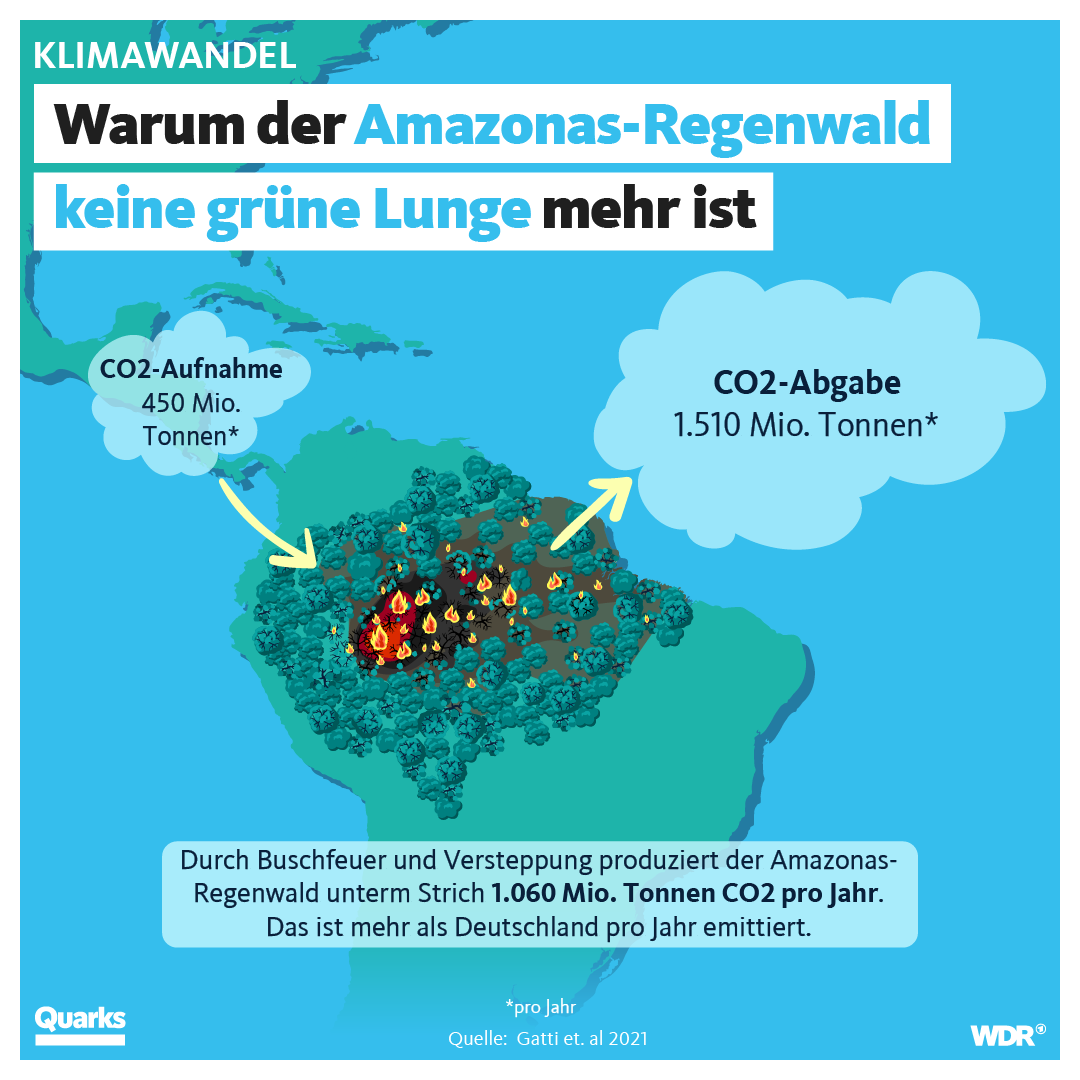

Der Amazonasregenwald und auch die borealen Nadelwälder in Kanada und Sibirien leiden unter Dürreperioden, Bränden und der fortschreitenden Abholzung. In jedem Baum sind große Mengen Kohlenstoff gespeichert, die in die Atmosphäre entweichen, wenn der Baum beispielsweise abbrennt.

Neben den Treibhausgas-Emissionen hat der Baumverlust auch Auswirkungen auf das regionale Wetter: Je weniger Bäume ein Regenwald hat, desto geringer ist die Niederschlagsmenge vor Ort. Bäume verdunsten Wasser über ihre Blätter. Fehlen die Bäume, ist weniger Feuchtigkeit in der Luft und es kommt seltener zu Regengüssen. Die Folge: Der Boden wird trockener und der Regenwald verliert seine Widerstandskraft. Bereits heute sind Teile der Baumbestände den neuen Klimabedingungen nicht gewachsen und sterben ab, wie einige Forschende berichten. Das wiederum könnte die Umwandlung in einen an Trockenheit angepassten saisonalen Wald oder in eine Graslandschaft bewirken. Auch der boreale Nadelwald auf der Nordhalbkugel könnte durch Busch- und Graslandschaften verdrängt werden.

Schon jetzt stößt der Amazonas-Regenwald laut einer Studie mehr Kohlenstoffdioxid (CO2) aus, als er aufnimmt. Der Kipppunkt könnte also schon erreicht sein. Das Team um eine brasilianische Forscherin hat Luftproben aus neun Jahren von vier unterschiedlichen Standorten analysiert. Sie haben zwar weiterhin Regionen gefunden, in denen der Regenwald mehr Kohlenstoff bindet, als er abgibt. Aber vor allem im östlichen Teil des Waldes war es umgekehrt. In der Summe gibt der Amazonas Regenwald mehr CO2 ab, als er aufnimmt.

Über das Video:

Artikel Abschnitt:

Das ist fatal, denn etwa ein Viertel des weltweiten Kohlenstoffaustausches zwischen Bio- und Atmosphäre findet im Amazonas-Regenwald statt. Nicht umsonst wird der Regenwald am Amazonas als grüne Lunge der Erde bezeichnet. Wissenschaftler:innen schätzen, dass allein in der Amazonasregion in lebendem und totem Pflanzenmaterial 80 bis 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert sind. Das ist mehr, als in den letzten drei Jahren auf der ganzen Welt freigesetzt wurde. Würde also im Extremfall dieser gespeicherte Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangen, hätte das nicht nur regionale, sondern auch globale Folgen für das Klima.

Kipppunkt 3: Kohlenstoffaufnahme des Meeres

Bisher hatte das Meer einen gewaltigen Effekt. Etwa 40 Prozent der anthropogenen CO2-Emissionen wurden im Meer gespeichert, vor allem in Algen. Diese nehmen normalerweise das CO2 auf, wachsen, sterben ab und nehmen den gebundenen Kohlenstoff mit in die Tiefsee. Doch durch die zunehmenden Temperaturen nimmt der Sauerstoffgehalt des Meeres ab, sodass weniger Algen wachsen. Die Folge: Das Meer nimmt deutlich weniger CO2 auf. Der aktuelle Bericht des Weltklimarats weist darauf hin, dass die Aufnahmefähigkeit des Meeres immer weniger effektiv wird, je mehr Emissionen ausgestoßen werden. Das bedeutet: Wenn weiter viele Emissionen ausgestoßen werden, können immer weniger davon von den Ozeanen aufgenommen werden. Im Ergebnis würden noch mehr Treibhausgase als bisher in der Atmosphäre verbleiben.

Kipppunkt 4: Der Golfstrom wird langsamer

Der Golfstrom ist eine Meereszirkulation im Atlantischen Ozean. Er leitet warmes Wasser entlang der Meeresoberfläche von Süden nach Norden und gibt dort Wärme an die kühle Luft ab. So wird der Nordatlantikraum bis nach Europa "geheizt". Ohne den Golfstrom wäre es in Nord- und Westeuropa deutlich kälter, im Winter fast so eisig wie in Sibirien.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist das Wasser im subpolaren Nordatlantik jedoch auffällig abgekühlt. Die mögliche Ursache: die Abschwächung des Golfstroms. Eine internationale Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Strom bereits um bis zu 15 Prozent an Geschwindigkeit abgenommen hat. Die Klimaforschung vermutet, dass die erhöhte Süßwasserzufuhr durch Regenfälle und Eisschmelze dafür verantwortlich sein könnte. Süßwasser sinkt nicht ab, weil es leichter ist als Salzwasser. Das könnte die Atlantikzirkulation behindern, die durch das Absinken von kaltem Wasser und Aufsteigen von warmem Wasser angetrieben wird.

Im aktuellen Weltklimaratsbericht halten die Autor:innen es für sehr wahrscheinlich, dass der Golfstrom im 21. Jahrhundert schwächer wird – gemeinsam mit der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC), zu der er gehört. Dass das passiert, gilt im Bericht als recht sicher – unsicher ist dagegen, wie viel schwächer er genau wird. In einer aktuellen Studie sammelt der PIK-Forscher Niklas Boers erste Hinweise darauf, dass die Atlantische Umwälzströmung kollabieren könnte. Die Studie ist nicht im IPCC-Bericht berücksichtigt, da sie zu neu dafür ist. Sollte die Strömung tatsächlich kollabieren, hätte das schwere Folgen. Es könnte dann mehr Extremwetter in Europa geben, wichtige Ökosysteme im Nordatlantik könnten zusammenbrechen und der Meeresspiegel an der Ostküste der USA würde stärker steigen als bisher angenommen.

Artikel Abschnitt: Darum sollten wir drüber sprechen:

Darum sollten wir drüber sprechen:

Die Folgen wären irreversibel

Ernteausfälle, Hunger und Krankheiten

Erwärmt sich die Erde um mehrere Grad, wären ein Jahrtausende anhaltender massiver Anstieg des Meeresspiegels und extreme Hitze rund um den Äquator mögliche Folgen. Forschende prognostizieren Ernteausfälle, Hunger, Ausbreitung von Krankheiten mit vielen Todesopfern, Massenmigration und im schlimmsten Fall sogar internationale Konflikte, die zur Destabilisierung von Staaten führen. Hinzu kommt, dass wichtige Ökosysteme für Tiere und Pflanzen durch die Temperaturänderungen und Wetterextreme wie Hitze, Dürren, Extremregen und stärkere Tropenstürme zerstört würden.

Artikel Abschnitt: Aber:

Aber:

Bisher gibt es nur Prognosen

Tauende Permafrostböden sind vermutlich kein Kipppunkt

Die arktischen Dauerfrostböden in Sibirien und Nordamerika sind ein global bedeutender Kohlenstoffspeicher. Wissenschaftler:innen schätzen, dass der gefrorene Boden zwischen 1300 und 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff eingelagert hat. Das wären nach Angaben des PIK wahrscheinlich 50 Prozent des gesamten im Boden gespeicherten Kohlenstoffs weltweit. Er stammt aus Tier- und Pflanzenresten, die während und seit der letzten Eiszeit dort eingelagert wurden. Analysen amerikanischer Wissenschaftler:innen zeigen, dass sich die Permafrostgebiete zwischen 1990 und 2016 bereits um bis zu vier Grad erwärmt haben. Taut der Permafrost auf, wird der eingeschlossene Kohlenstoff von Mikroorganismen abgebaut und freigesetzt, und die Treibhausgase CO2 und Methan gelangen in die Atmosphäre.

Der aktuelle Weltklimarats-Bericht fasst einige neue Forschung zu den tauenden Permafrostböden zusammen. Die freiwerdenden Klimagase haben einen relevanten Anteil an der Erwärmung, und wenn es noch wärmer wird, werden noch mehr Emissionen aus den Permafrostböden hinzukommen. Diese Emissionen werden bisher noch nicht mitbedacht, wenn über das verbleibende CO2-Budget diskutiert wird. Also wie viele Emissionen noch ausgestoßen werden dürfen, um die Erderwärmung wahrscheinlich auf 1,5 Grad oder unter 2 Grad zu begrenzen. Deshalb fordern die Autor:innen des Weltklimarats-Berichts, dass die Emissionen aus den Permafrostböden miteingerechnet werden. Ansonsten wird das verbleibende CO2-Budget überschätzt.

Forschungsstand wird immer wieder aktualisiert

Bisher galten die arktischen Permafrostböden als ein mögliches Kippelement im Klimasystem. Einige Forschende gingen davon aus, dass durch die steigende Erwärmung in der Zukunft der Punkt erreicht werden könnte, in dem plötzlich sehr viele Treibhausgase dort freigesetzt werden könnten. Dem aktuellen Weltklimarats-Bericht zufolge gibt es dafür aber keine Anzeichen in den Klimamodellierungen. Nach diesem Forschungsstand sind die arktischen Permafrostböden also kein Kipppunkt. Trotzdem werden dort mit steigender Erwärmung immer mehr Treibhausgase freigesetzt, die das Klima zusätzlich erhitzen, und dieser Prozess ist laut Bericht für Jahrhunderte irreversibel.

Als möglicher Kipppunkt galten auch sogenannte Methanhydrate – Methanmoleküle, die in Eis eingeschlossen sind. Sie sind über die gesamte Welt verteilt in den Meeren zu finden. Viele Methanhydrate haben Sand oder Gestein eingeschlossen, sodass sie auf den Meeresgrund gesunken sind. Wenn diese Methanhydrate auftauen und das Methan freigesetzt werden würde, könnte es an die Oberfläche steigen und in die Atmosphäre geraten. Im aktuellen Weltklimarats-Bericht schreiben die Autor:innen nun aber: Bisher wurden durch diesen Prozess nur wenige Methan-Emissionen freigesetzt. Zudem ist in den Methanhydraten viel weniger Methan gespeichert als in den Permafrostböden, und es kann Jahrtausende dauern, bis die globale Erwärmung den Meeresboden erreicht. Da dieses System sehr träge ist, sind die Hydrate momentan noch nicht vom Klimawandel betroffen und die Forschenden sehen nicht die Gefahr, dass sie das Klimasystem zum Kippen bringen.

Kritische Zonen müssen im Blick behalten werden

Aber auch wenn sich ändert, wie Wissenschaftler:innen einzelne Punkte im Erdsystem einordnen – das Konzept von Kipppunkten bleibt trotzdem wichtig. Denn durch die Definition der Kipppunkte haben Klimaforschende die kritischen Zonen im Blick: die Regenwälder, das Meereis, die Gletscher, den Golfstrom und das Meer. “Für physikalische Systeme wie Eisschilde und die Ozeanzirkulation sind die Grundgleichungen gut verstanden und Computersimulationen von hoher Qualität sind möglich”, sagt Klimaforscher Dr. Jonathan Donges vom PIK. Daher seien Aussagen zu Kipppunkten hier gut möglich, auch wenn es Unsicherheiten und auch unterschiedliche Expertenmeinungen gebe. Für biologische und ökologische Systeme wie den Amazonasregenwald oder boreale Nadelwälder seien die Unsicherheiten größer.

Kippelemente könnten sich gegenseitig destabilisieren

2018 hat eine viel zitierte Studie zur "Heißzeit" eine Diskussion ausgelöst, ob eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf zwei Grad überhaupt möglich sei, eben weil es diese Rückkopplungsprozesse an den Kipppunkten gibt. Eine aktuelle Studie von PIK-Forschenden deutet außerdem an, dass sich die Kippelemente durch ihre vielseitigen Wechselwirkungen auch schon gegenseitig destabilisieren können, bevor ein Element kippt.

Trotzdem hält der Weltklimarat es nach wie vor für möglich, das Pariser Abkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad oder zumindest unter 2 Grad zu begrenzen. Dafür muss die Menschheit es allerdings schaffen, jetzt schnell Treibhausgasemissionen zu reduzieren – und bis Mitte des Jahrhunderts so gut wie keine mehr auszustoßen.

Artikel Abschnitt: Und jetzt?

Und jetzt?

Die Erderwärmung eindämmen

Doch trotz der vereinbarten Klimaziele sind die weltweiten Treibhausgasemissionen noch deutlich zu hoch. Einen großen Anteil daran haben fossile Brennstoffe. Deutschland will beispielsweise erst 2038 aus der Kohle aussteigen. Erst dann soll das letzte Kraftwerk abgeschaltet werden. Einer aktuellen Analyse zufolge ist das aber deutlich zu spät.

Damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, genügt es außerdem nicht, wenn einzelne Länder ihre Emissionen reduzieren. Im schlimmsten Fall verlagern sich diese dann nämlich nur von einem Staat in den nächsten. Darum ist es wichtig, dass alle Länder an einem Strang ziehen, sodass wir die Kippelemente nicht anstoßen.

Autorinnen: Vanessa Reske, Lena Puttfarcken

Quellenangaben zum Artikel:

Social Sharing:

Artikel Überschrift:

er

Was bedeuten neuere Forschungsergebnisse zum Rückgang des Phytoplanktons für die Kipppunktthematik? Könnt ihr zum Rückgang des Phytoplanktons mal ein ausführlicheres Feature machen?

Danke euch!

-> https://www.sundaypost.com/fp/humanity-will-not-survive-extinction-of-most-marine-plants-and-animals/

Box

Bevölkerungsexplosion wurde vergessen.Mein Mann und ich sind Kinderlos und vermissen nichts.P.S.Mein Schatz ist sterilisiert.

Schön, dass sie ihre Beziehung mit ihrem Partner so offen mit dem Netz teilen

Ich wusste nicht dass das eine meme Seite ist

…

AHA